Fußbodenheizung im Neubau

Die Trägheit einer Fußbodenheizung ist in energetisch hochwertigen Gebäuden kritisch

„Als Heizung haben wir uns eine Fußbodenheizung vorgestellt.“ Mit dieser Vorgabe sind wir bei vielen Bauvorhaben konfrontiert. Dahinter steht der Wunsch nach Behaglichkeit. Doch ist dies bei Neubauten mit dem bekannt hohen Dämmstandard denn nötig? Und ist dies sinnvoll?

Einen Hinweis auf die Zweckmäßigkeit von Fußbodenheizungen im sehr gut gedämmten Neubau könnte der Vergleich mit den Passivhäusern bieten. Kennen Sie ein Passivhaus, das als „Notheizung“ auf das Mittel der Fußbodenheizung zurückgreift? Sicher nicht. Und trotzdem ist der Wärmekomfort eines Passivhauses sehr hoch. Woran liegt das?

Das Kennzeichen für die Wärmeabgabe und die daraus sich entwickelnden Oberflächentemperturen sind die Wärmedurchgangkoeffizienten (U-Werte) der jeweiligen Bauteile. Im Neubaubereich sind Werte von 0,15 bis 0,24 W/m²K üblich. Nehmen wir den ungünstigsten Wert, dann stellen sich bei -5°C Außentemperatur und 20°C Innenraumtemperatur eine Wandoberflächentemperatur von ca. 19,2 °C ein. Diesen sehr kleinen Unterschied zwischen Luft- und Oberflächentemperatur nehmen wir gar nicht wahr und dementsprechend empfinden wir das Temperaturgefüge im Raum als sehr angenehm. Die empfundene Temperatur ist ungefähr die Lufttemperatur.

Warum hat man dann (früher) eine Fußbodenheizung gemacht? Früher waren die Häuser nicht gut gedämmt und wir hatten deutlich höherer U-Werte von 1,2 und noch größer. Dadurch entstehen bei den o. g. Randbedingungen Oberflächentemperaturen von unter 16.1°C. Diesen Temperaturunterschied nehmen wir wahr. Dementsprechend sinkt die empfundene Temperatur deutlich ab auf ca 18°C. Wenn man nun die Oberflächentemperatur eines Bauteils künstlich anhebt, z. B. durch eine Fußbodenheizung, dann steigt auch die empfundene Temperatur an, so dass man wieder auf ca. 20°C kommt. Doch bei einem gut gedämmten Haus ist das nicht nötig. Im Gegenteil, im Neubau wird durch eine Fußbodenheizung die empfundene Temperatur deutlich über 20°C ansteigen, so dass es vielen schon zu warm werden dürfte.

Ein weiteres Problem der Fußbodenheizung ist deren Trägheit. Im Frühjahr und im Herbst haben wir mit stark unterschiedlichen Situationen zu tun. Innerhalb weniger Stunden kann das Wetter von kalt und nass auf sonnig und trocken wechseln. Zu dieser Jahreszeit steht die Sonne sehr tief, so dass der Wechsel zwischen Sonne oder bewölkt direkt zu einer starken Änderung des Energieeintrags ins Haus durch die Fenster führt. Die Luft im Haus heizt sich in kurzer Zeit deutlich auf. Die Heizung schaltet dementsprechend ab. Das interessiert die Fußbodenheizung allerdings nicht, denn diese ist aufgrund ihrer Masse so träge, dass dieses Abschalten sich erst Stunden später bemerkbar machen wird. Doch dann ist die Sonne vielleicht schon wieder weg. Damit ist eine Fußbodenheizung ziemlich ungeeignet in einem sehr gut gedämmten Haus auf diese unterschiedlichen Witterungssituationen angemessen zu reagieren.

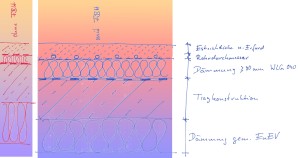

Auch hinsichtlich der Energieeffizienz ist zu beachten, dass die höchste Systemtemperatur bei einer Fußbodenheizung in der Konstruktion liegt. Das heißt, dass die Wärme von dieser Stelle sowohl nach außen als nach innen transportiert wird. Um den Transport nach außen zu minimieren, ist unmittelbar unter der Fußbodenheizung eine ausreichend dicke Wärmedämmung vorzusehen, ansonsten wird nicht nur der Estrich aufgeheizt, sondern auch noch die Rohbetonplatte. Die Folgen für die Trägheit des Systems sind offensichtlich. Die Folgen für den zusätzlichen Wärmeverlust über die Bodenplattenränder sind zudem deutlich, so dass dies bei einer EnEV-Berechnung zusätzlich berücksichtigt werden muss.

Vor diesem Hintergrund ist in den meisten Fällen kritisch zu hinterfragen, ob eine Fußbodenheizung tatsächlich das beste System zur Beheizung des sanierten Alt- oder des Neubaus darstellt.

Wenn es um sinnvolle Energie- und Heizungskonzepte geht, fragen Sie uns. SCHNEEWEISS ARCHITEKTEN berät Sie unabhängig und zielorientiert in allen Fragen von Energieeffizienz und Barrierefreiheit.